À la lisière des mondes

Trois évènements exceptionnels viennent éclairer la manière dont les collectifs d’ici et d’ailleurs pensent et apportent des réponses aux métamorphoses contemporaines. Tandis que la collaboration avec le Bistrot des ethnologues de Montpellier et le plateau artistique du Mas Razal se poursuit, un partenariat s’amorce avec la Chaire Habitabilité de la terre et transitions justes de la Sorbonne dirigée par Nastassja Martin.

Les réflexions de celle-ci consistent en proposer un nouvel éclairage quant aux manières d'affronter les crises systémiques (climat, écocides, histoires coloniales…) et donner ainsi toute leur place à l'émergence d'autres réponses possibles fondées sur l'étude d’autres types de relations aux êtres et entités qui forment le monde. Partager cette recherche scientifique avec le plus grand nombre en sortant du huis-clos académique et en tissant des liens avec des acteurs de terrain tels que le MUMIG constitue une ambition à la fois intellectuelle et politique. La perspective d’accueillir prochainement un colloque à Millau autour de ces questions se dessine.

RETOUR SUR...

À la lisière des mondes convergent les chemins. On s’y retrouve pour discuter, s’apprivoiser, s’ébrouer… Réchauffés par la marche qui les a conduits jusque-là, les corps se racontent, les regards se mêlent, les expériences se fondent, les perceptions s’attisent et s’aiguisent. Il arrive aussi parfois que l’on se grogne, que l’on s’emporte ou que l’on se frotte, faute d’avoir pu se comprendre. La lisière est ainsi faite, de joies et de picotements. Elle est le lieu de tous les désirs et de tous les possibles, là où chantent les langues, celui de la rencontre fortuite ou souhaitée avec l’autre, humain, végétal, animal et formes de vie en tout genre. Mais dans la confluence des trajectoires, rien n’est simple : il en faut, du temps, pour défaire les préjugés ! Vivre en oiseau ne va pas de soi ! Convoquer les puissances du rêve pour performer le réel ou concevoir des modèles géo physiques adaptés à la cinématique des plaques terrestres, non plus ! Nous n’avons pas les mêmes façons d’appréhender le monde. Et pourtant, tout l’enjeu de la lisière est là : rejoindre le bord de forêt et emboîter le pas de celles et ceux qui y cheminent car c’est précisément dans cet entre-deux liminaire que sont réunies les conditions du dialogue.

Il y a quelques jours, nous avons tenté le pas de côté, nous sommes sortis de la forêt et avons rejoint la lisière et provoqué la rencontre avec l’autre, humain, végétal, animal et formes de vie en tout genre.

Le 27 mars,

nous avons changé d’angle de vue avec le film de Sylvère Petit, Vivant parmi les vivants. Nous avons inversé les représentations, perçu l’animalité des humains en quelque sorte et approché le regard que certains non-humains, ici un chien balloté entre villes et campagnes, là des chevaux de Przewalski galopant sur le Causse Méjean, portent sur le monde qui les entoure.

Le 28 mars,

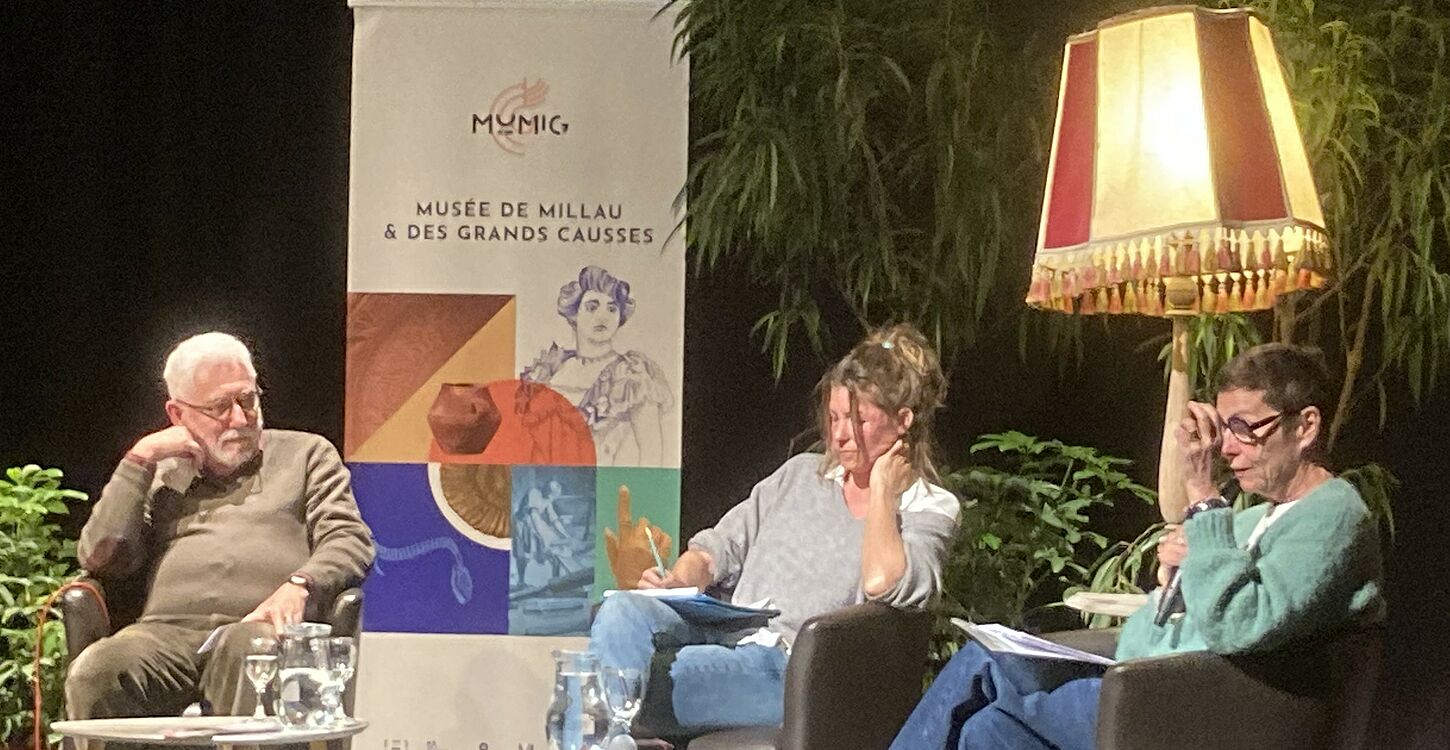

nous nous sommes demandés, avec la psychologue et philosophe Vinciane Despret, pourquoi et dans quelle mesure, faute d’avoir jusqu’ici eu voix au chapitre, les non humains peuvent prétendre à leur propre régime d’historicité, autrement dit à l’écriture d’une histoire qui leur est propre, indépendamment de celle énoncée depuis le point de vue de l’espèce humaine.

L’anthropologue Philippe Descola a développé, dans la foulée, le concept de capitalocène selon lequel c’est le capitalisme, en tant que système économique et organisation sociale du monde, qui est principalement responsable des dérèglements environnementaux actuels. Le chercheur a formulé des pistes de réponses pouvant être apportées aux diverses crises que nous traversons : garder une précaution d’usage vis à vis du terme « nature », accentuer les formes d’inalliabilité du vivant, élaborer des statuts juridiques pour des milieux de vie, multiplier les attachements et les dépendances entre nous pour renforcer les collectifs, accentuer la polyvalence dans nos pratiques, etc.

En tant que maîtresse de la soirée, l’anthropologue Nastassja Martin a, quant à elle, pris le temps de présenter, sous forme de préambule et après que Katia Fersing, directrice du Mumig, ait expliqué en quoi un musée se situe justement à la lisière des mondes, le travail de recherche mené dans le cadre de la Chaire Habitabilité et transitions justes qu’elle occupe depuis 2023 : si, dans un premier temps, les concepts d’ « habitabilité » et de « transition » ont été déconstruit et explicité à la lueur d’un dialogue entre chercheurs et disciplines, il s’agit désormais pour la chercheuse d’éclairer les réponses alternatives apportées par divers groupes et collectifs, depuis leurs lieux, pratiques et ontologies (les êtres et les relations qui composent leurs mondes) aux métamorphoses environnementales. Mais pour ce faire, Nastassja a insisté sur l’incontournable nécessité de nommer ce qui nous lie à nos milieux de vie.

Le 29 mars,

au Mas Razal sur le plateau du Larzac, une première expérience collective a ainsi été menée en ce sens afin d’identifier les attachements qui nous lient aux Grands Causses : l’eau, la terre, le feu, le vent. Mais également la marche, la fête, le rythme, le rapport aux autres, la mort… et bien d’autres liens de réciprocités, de relations à ces plateaux et vallées, formes d’autochtonies en d’autres termes. Cette première rencontre constitue l’amorce d’une série de rdv thématiques qui seront proposés au public au cours des prochains mois. Chaque rencontre permettra d’approfondir la réflexion sur ce qui fonde l’habitabilité des Grands Causses à travers le temps, dont le Mumig a fait la colonne vertébrale de son travail. Chaque rdv sera accompagné du regard de deux chercheurs en sciences dures et sciences sociales permettant la prise de hauteur et la mise en perspective. Ce travail de recherche participatif permettra de construire le contenu d’un grand évènement baptisé « Un refuge pour le pensée » en 2026.

Restez attentifs, nous vous tiendrons informés !